請求書の発行時に記載される「請求書番号」。この番号があることで、納品書や見積書との照合が簡単になり、問い合わせ対応もスピーディーになります。

本記事では、請求書番号のメリットや付け方、運用時の注意点について詳しく解説します。さらに、請求書の管理をより効率化する方法として、クラウド発行サービス「oneplat(ワンプラット)」もご紹介しています。電子化を検討している企業のご担当者様は、是非ご参考にしてみてください。

請求書番号とは

請求書番号とは、各請求書に割り振られる識別番号のことで、一般的には書類の右上に記載されています。番号の桁数や表記のルールは特に決まっておらず、企業ごとに自由に設定できます。

法律上、請求書番号の記載は義務ではないため、番号がなくても請求書の効力には影響しません。しかし、取引書類の照合や管理がしやすくなるため、多くの企業が採用しています。

請求書番号を付けるメリット

請求書番号を記載することで、取引の管理がスムーズになり、業務の効率化につながります。具体的には、次のようなメリットがあります。

納品書や見積書と照合しやすい

企業間の取引では、見積書・請求書・納品書など複数の書類を発行します。

各書類の照合時に内容の不一致が見つかると、「書類の取り違いなのか、それとも記載ミスなのか」と確認作業に時間を取られてしまうでしょう。

しかし、関連書類に同じ請求書番号を記載しておけば、どの取引に関するものかを一目で特定できます。照合作業の負担が軽くなるだけでなく、書類の取り違いや不正請求の防止にも有効です。

【関連記事】【解説資料付き】納品書と請求書の電子化で照合作業を効率化|メリットやおすすめの電子化サービスをご紹介

問い合わせにスムーズに対応できる

見積書・請求書・納品書に同じ請求書番号を付けることで、社内の管理がしやすくなるだけでなく、取引先とのやり取りもスムーズに進められます。

日付や品番などで照合するよりも素早く特定できるため、対応のスピードが向上し、取引先からの信頼向上にもつながるでしょう。

また、請求書は法人税法により7年間の保存が義務付けられています。

【関連記事】請求書控えの保存義務とは?保存期間や保存方法、注意点などを解説

税務調査で過去の請求書を求められることもありますが、膨大な書類の中から手作業で探すのは手間がかかるものです。しかし請求書番号を活用していれば、必要な書類をすぐに共有することが可能です。

請求漏れを防ぐことができる

見積書・納品書・請求書を請求書番号で紐づけて管理することで取引の流れが明確になり、請求漏れや金額ミスの防止につながります。

取引先から請求書の再発行を求められた際にも、最初に発行した請求書とは異なる番号を付与することで、二重請求を防ぐことができます。

【関連記事】請求書や売上で起こりがち!二重(重複)計上の原因と防止する方法

請求書番号の付け方

請求書番号の付け方には決まったルールはなく、企業ごとに自由に設定できます。

一般的には「取引先コード」「発行日」「発行回数」などを組み合わせて採番する方法が採用されています。

取引先コードを使う

取引先ごとに固有の番号(顧客番号)を割り振る方法です。例えば、A社を「001」、B社を「002」と設定することで、どの取引先の請求書かをすぐに識別できます。

請求書の発行日を組み合わせる

請求書の発行日や取引日を含めることで、発行順や期間ごとの取引状況が把握しやすくなります。

例えば、取引先コードが「001」で、2025年2月10日に発行した場合には、請求書番号を「001-20250210」とするようなイメージです。

発行回数を加える

請求書を再発行する際に枝番号を付けます。修正や再発行の履歴を管理しやすくなり、取引先との認識のズレや二重請求のトラブルを防ぐことができます。

例えば、2025年2月10日に発行した請求書で、1回目の発行が「001-20250210-01」、再発行時に「001-20250210-02」とすれば、どちらが新しいかが一目でわかるでしょう。

請求書番号を使用する際の注意点

請求書番号は書類の管理に便利ですが、正しく運用しないとトラブルの原因になることもあります。以下に注意したいポイントをまとめました。

番号の重複を避ける

請求書番号が重複すると、どの取引に対応するものか分かりにくくなり、確認作業に時間がかかってしまいます。桁数が1桁や2桁では、取引数が増えると番号が足りなくなり、重複するリスクが高まります。

一方で、必要以上に長く複雑な番号を設定すると、採番ミスの原因になってしまいます。重複を防ぎながらも、シンプルで扱いやすい番号体系を作ることが大切です。

関連書類に同一番号を付与する

請求書番号を請求書だけに記載するのではなく、見積書や納品書にも同じ番号を記載しましょう。

例えば、取引先が納品書に記載された請求書番号を伝えるだけで、すぐに該当する請求書を特定できます。書類を探す手間が減り、確認作業がスムーズになるでしょう

欠番が発生した理由を記録する

税務調査では請求書や見積書と照合しながら日付や金額を確認するため、請求書番号の並びに抜けがあると、不正を疑われる可能性があります。

例えば「1001」「1002」の次に「1004」があると、「1003の請求書はどこにあるのか?」と指摘されるかもしれません。

欠番が発生する理由としては、請求の取り消しやシステムのエラー、発行ミスなどが考えられます。いつ・なぜ欠番が発生したのかを記録しておくことで調査官に説明でき、不要な疑念を招かずに済みます。

請求書番号と登録番号を混同しない

請求書には「請求書番号」のほか、インボイス制度の「適格請求書発行事業者登録番号(登録番号)」が記載されることがあります。

請求書番号は、企業ごとに管理する取引の識別番号で、取引の追跡や管理を目的として付与されます。

一方、登録番号は、国税庁が発行する識別番号であり、適格請求書発行事業者として登録された事業者に付与されるものです。

登録番号の構成は、以下の2種類です。

- 法人:「T(ローマ字)」+法人番号(13桁の数字)

- 個人事業主や人格のない社団等:「T(ローマ字)」+13桁の数字

請求書を作成する際は、請求書番号と登録番号の違いを正しく理解し、誤って使用しないようにしましょう。

参照:登録番号とは|国税庁インボイス制度適格請求書発行事業者公表サイト

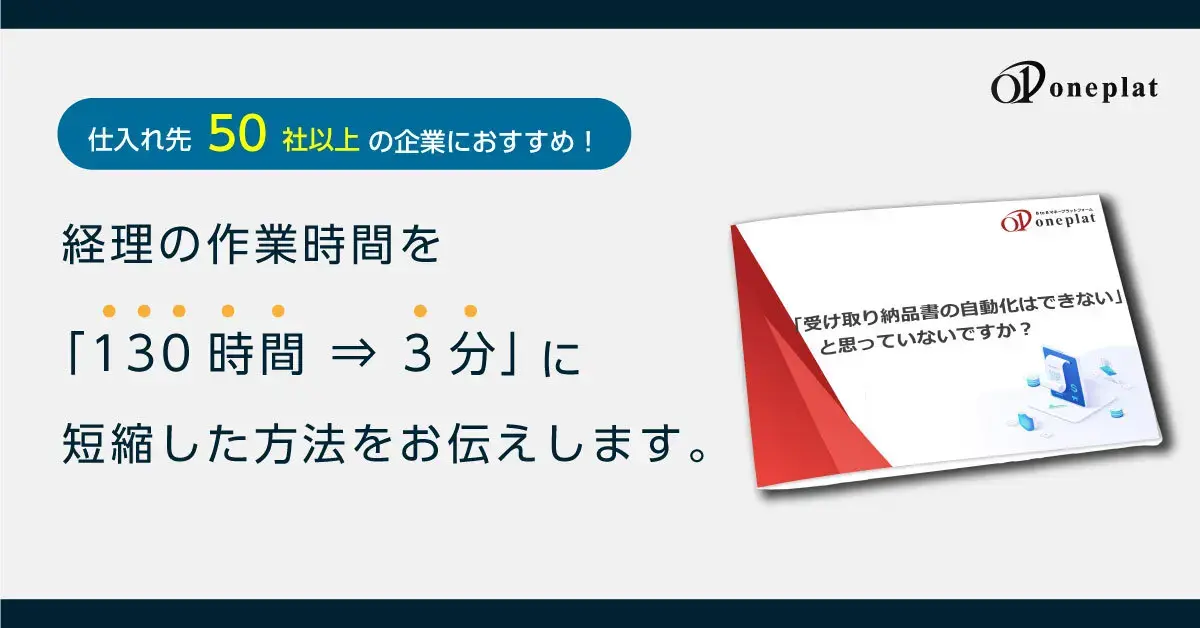

請求書・納品書の効率化には「oneplat(ワンプラット)」

請求書番号を活用することで関連書類の管理がしやすくなりますが、採番ミスや伝達ミスの発生リスクも存在します。

請求書のトラブルを防ぎ、効率的に運用するなら、クラウド発行サービス「oneplat(ワンプラット)」の活用がおすすめです。

oneplatなら低コストで請求書・納品書の電子化が可能なうえ、システム連携や電子帳簿保存法への対応により、管理の負担を大幅に軽減できます。

以下にoneplatの主な特徴を紹介しますので、導入をご検討ください。

ワンクリックで納品書・請求書を発行

紙の請求書を運用していると、作成や郵送に時間がかかるだけでなく、「相手に届いたかどうかが分かりにくい」という課題もあります。

入金が遅れている場合は、請求書が届いていないのか、それとも確認されていないのかを、電話やメールで問い合わせる手間が発生するでしょう。

しかしoneplatを導入すれば、会計システムや販売管理システム等からCSVデータをダウンロードし、oneplatに連携するだけで、納品書・請求書の一括発行をワンクリックで完了できます。

さらに、未開封の取引先には自動でメール通知を送信できるため、「送ったが届いていなかった」といったトラブルを防げます。

ペーパーレス化によって郵送費や印刷代の削減も可能になり、業務の効率化だけでなくコスト削減にもつながるでしょう。

移動中や出張先でも確認できる

紙ベースで請求書や納品書を管理していると、回覧や承認などが必要な際にすぐ確認できません。閲覧するためには保管場所まで足を運ぶか、本部や倉庫から送ってもらう手間が発生してしまいます。

oneplatなら、請求書・納品書の「社内共有」「確認」「承認」がすべてオンラインで完結します。スマートフォンやタブレットからアクセスできるため、外出先や出張中でも業務を進められるのです。

また、保存容量に制限がないため、長期間のデータ管理が可能です。

倉庫や保管スペースを必要としないため、スペースコストの削減にもつながります。電子帳簿保存法やインボイス制度に対応したフォーマットで管理できるため、法令遵守の面でも安心してご利用いただけます。

月2万円、発行枚数が増えても追加料金なし

「請求書や納品書の電子化には高額なコストがかかる」というイメージを持つ方も多いかもしれません。過去にシステム導入を検討したものの、予算オーバーで見送ったという企業も少なくないでしょう。

oneplatなら、電子請求書の発行が月額22,000円(税込)で利用可能です。電子納品書の発行を含むプランでも33,000円(税込)と、リーズナブルな価格設定です。

発行枚数や取引件数、ユーザー数が増えても追加料金は一切不要です。業務の拡大に伴うコスト増を気にせず、安心して使い続けることができます。

また、電子化サービスによっては初期費用やサポート費用が別途必要になりますが、oneplatでは一切発生しません。ほかの電子化サービスと比べて手頃で、導入しやすいのが大きなメリットです。

まとめ

今回は、請求書に記載される請求書番号の役割や管理のポイントについて解説しました。

請求書番号は必須ではありませんが、活用することで取引の管理がスムーズになり、業務の効率化につながります。

ただし、適切な運用ルールを決めずに運用すると、かえって手間が増えてしまうこともあるため注意が必要です。

請求書や納品書の管理をもっと簡単にしたいなら、ワンクリックでの発行や電子帳簿保存法・インボイス制度への対応など便利な機能が充実している、「oneplat(ワンプラット)」がおすすめです。

請求業務の手間を減らし、確実な管理を実現したい企業のご担当者様は、是非oneplatの導入をご検討ください。